第七回

2025年2月16日 日曜日

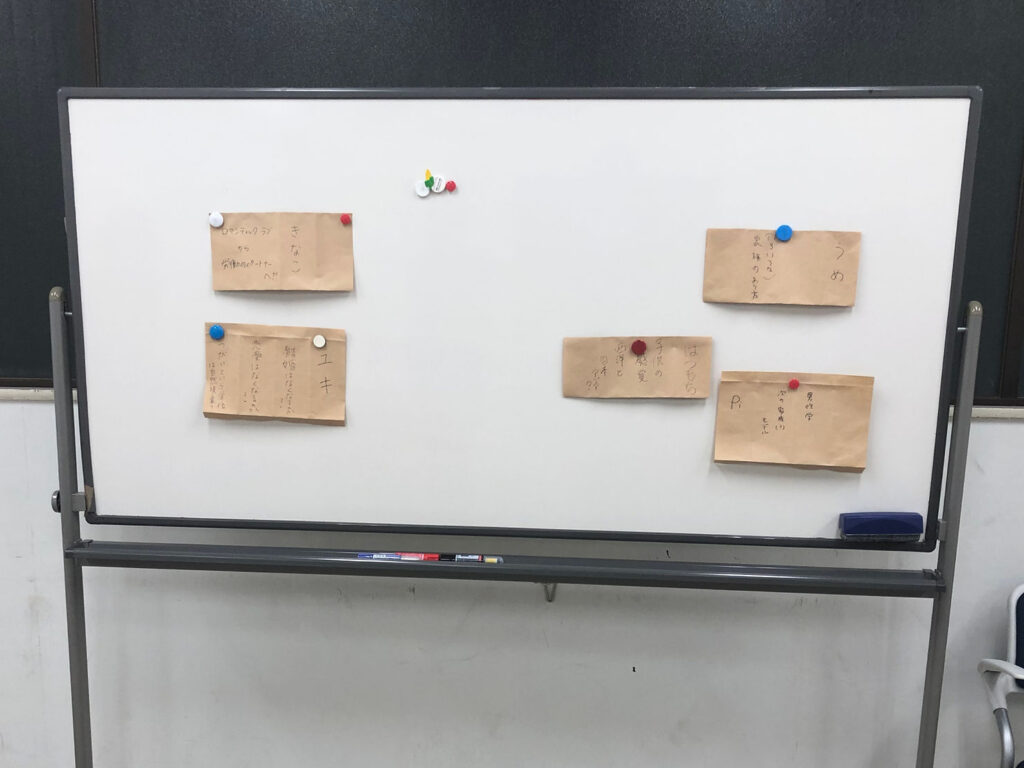

参加者:5名

ジェンダーロールを乗り越えようの会

「家族史から探る未来の家族像」

第七回のジェンダーロール勉強会では、弓削尚子 著『はじめての西洋ジェンダー史 家族史からグローバル・ヒストリーまで』 の第一章「古き良き大家族』は幻想 ― 家族史」を読み意見交換を行いました。

「家族」とは何か。昔から変わらぬもののようにも思えますが、その形は時代とともに変化してきました。

結婚観の変化

「政略結婚」

婚姻の歴史を振り返ると、それは個人の愛情とは別の目的で結ばれることが多かったようです。たとえば、政略結婚は国や家同士の結びつきを強めるための手段であり、愛情の有無は重要視されませんでした。今は感情の結びつきが大事にされる時代であることを改めて認識し、当時の人たちは結婚をビジネスとして割り切っていたのではないかという意見もありました。

現代においても、SNSのフォロワー獲得やビジネスの相互発展を目的として結婚するケースがあり、これはかつての政略結婚と変わらない側面を持つという見解もありました。

「婚姻関係をどう認めるか」

西洋では教会が婚姻や葬式の名簿を記録しており、家族の形は宗教的な枠組みの中で管理されていました。苗字がなかった明治維新前の日本では、神社では氏子名簿、寺院では檀家名簿を用い、屋号・地名・家筋などを使って個人を識別し記録していたそうです。そのような資料を見たことがあるという参加者もいました。

昔は神社、寺や教会が認めていた婚姻は、やがて国家が管理するものとなっていきました。それでは、これからの婚姻は誰によって認められ管理されるものになっていくのでしょうか。

そもそも結婚という形にこだわらず、パートナーシップとして関係を続ける選択肢もあります。フランスのパックス(1999年施行のパートナー法)、ステップファミリーや事実婚、ポリアモリーといった家族の形を選択する人もいます。ドイツでは、結婚はしたくないが子どもが欲しいと考え、シングルマザーとして子どもを育てる人も増えているそうです。

結婚観の変化に伴い、一生一人の人と添い遂げるという価値観の起源についても疑問が投げかけられました。不倫に対する厳しいバッシングについて、「そこまで必要なのか?」と考える参加者もいました。嫉妬という感情そのものがない人もいるのではないかという意見もあり、結婚のあり方はさらに多様化していきそうです。

また、西洋史を振り返る中で、日本の家族の歴史にも関心が広がりました。縄文時代につがいの概念はあったのか、『この子どもは誰の子か』という認識があったのか、それとも子どもは共同体で育てられていたのではないか、といった議論もなされました。子どもの人権が守られるのであれば、多様な家族の形があってもよいものの、捨て子の施設が盛んに作られた西洋の歴史をたどることにならないかという懸念も示されました。

恋愛観の変化

「恋愛と同棲を経た結婚」

時代とともに結婚の概念は変わり、昔は夫婦が一緒に暮らすことすら必須ではありませんでしたが、現代では夫婦間の愛が前提となり、恋愛を経て結婚へと至るプロセスが重要視されるようになりました。その流れの中で、結婚前の同棲も一般的になりつつあります。かつては社会的に批判されることもありましたが、今ではむしろ合理的な選択肢と見なされています。互いの生活習慣や価値観を理解し、結婚生活の適性を見極めることで、結婚後のすれ違いや離婚のリスクを減らすことができるという考え方が広まりました。

「できちゃった婚」を「授かり婚」と呼ぶようになったこともあり、同棲に対する意識も以前よりポジティブになってきているのではないか、という意見も出ました。

「マッチングアプリが変える恋愛観」

また、近年のマッチングアプリの普及により、恋愛の進め方も大きく変化してきていると感じる人もいました。マッチングアプリでは、「相手が自分を好きなのか分からない」といった恋愛特有の迷いを減らし、目的がはっきりしていることから、独身者の四人に一人がマッチングアプリを使用しているといわれています。さらに、AI性格診断を活用して相性の良いパートナーを見つけるケースもあり、恋愛のモヤモヤした時間が省かれています。このことから、五感を使って恋をしなくなっているのではないかという意見もありました。

マッチングアプリで友だちを探すケースでは、価値観の似た人同士が集まりやすく、結果的にグループの多様性が失われ、組織としての柔軟性が低下していくのではないかという指摘もありました。

家族を超えた共同体

結婚だけでない共同体は、他にどのようなものがあるのかについて議論が交わされました。

- ルームシェア

ルームシェアは単なる経済的な理由だけでなく、精神的な支え合いの場としても機能しています。三人以上で役割を分担することで、より安定した人間関係を築きやすい場合もあるのではないかという意見が出ました。ルームシェアが拠点となり、外で恋人関係がありながらも、ルームシェアの仲間のもとへ帰っていくというケースもあるだろうという考えも示されました。 - AIと家族

AIの発展によって家族の概念はさらに広がるのではないかという意見もありました。AIアシスタントが日常生活のサポートをすることが一般的になり、アレクサに電気の消灯をお願いする家庭もあります。家族で話し合うことも、AIの意見を参考にする機会が増えてきていると感じる参加者もいました。

さらに、故人の声を再現するAI技術も登場し、亡くなった家族と「共に暮らす」ことも可能になりつつあります。精神的な支え合いの場として、AIが家族の一員のような存在になる日がくるかもしれません。 - 大きなコミュニティ

宗教や価値観の共有を通じて形成されるコミュニティも、血縁を超えた「家族」の役割を果たす可能性があります。例えば、教会などでは毎週の集まりを通じて絆を深め、悩みを共有することで、家族に近い安心感を得ることができる共同体が形成されています。価値観を共にする共同体は、前置きなく話し始められるという意見もありました。価値観が似ている人に親近感を覚える一方で、血のつながりがあるからといって必ずしも親近感を感じるわけではないという意見も上がりました。

一人でいたいわけではないけれど、社会との関係をどう築いていくか、そのバランスを取る中で、家族に似たコミュニティが生まれていくのかもしれません。『家族とはこうあるべき』という固定観念は時代の中で作られてきたものであり、これからも家族のあり方は変化していかれるのだろうと、前向きな感想もありました。

家族の中の子ども

17世紀世紀前半の西洋社会では、子どもも労働力として扱われており、家族は稼ぐための集団としての性質を持っていました。昔は子どもを「守るべき存在」としては見ていなかったようです。

「乳母に預ける文化と母乳の問題」

乳母に子どもを預ける文化は、単に育児の負担を軽減するためだけでなく、母乳の栄養や母親の社会的地位とも関係しているのではないかという意見がありました。

日本でも皇族の女性は自ら授乳をすることがなく、乳母に授乳をさせるのが一般的でした。西洋では、農作業をする女性のほうが母乳の出が良いとされ、代謝の違いが影響していたとも言われています。また、初乳は免疫成分を多く含み、新生児の健康に重要な役割を果たすことから、母親がどの段階で子どもを乳母に預けていたのかという疑問も共有されました。乳母に預けて子どもを保育しようとしていた構造は、現代の保育園と類似しているのではないかという意見もありました。

「子どもの生命の重さ」

かつての子どもと今の子どもでは、生命の重みが違ったのではないかという意見もありました。

昔は乳母に預けられた子どもが亡くなることも珍しくありませんでした。一方、現代では親や保育士が目を離したときに起きる事故に対する責任は厳しく問われます。子どもに対して怒ったり叱ったりするのが難しい時代になってきているという感想もありました。

妊娠中のカフェインやアルコール摂取が制限されるなど、知識の獲得によって、胎児の命にもより配慮するようになりました。

また、親子関係における「管理と自由」のバランスについても議論が交わされました。GPSを子どもに持たせることで親の安心感は増しますが、子ども自身が自分の安全を考える機会を失ってしまう可能性もあります。親が子どもをどこまで管理すべきか、その意識は世代ごとに異なり、時代の変遷による価値観の違いが影響していることがうかがえました。

子どもを育てることは、親の責任にとどまらず、社会全体の価値観の変化とも密接に関係していそうです。

まとめ

今回の読書会では、家族史を振り返ることで、現在の家族のあり方や未来の家族像について意見を交わしました。話し合いを通じて、以下の点が見えてきました:

- 婚姻の形の変化と多様化

家族の形は時代とともに変化し、現代では事実婚、パートナーシップ制度、ポリアモリーなど多様な形が広がっています。婚姻の管理主体も宗教から国家へとシフトしてきました。 - 家族を超えた共同体

家族以外にも、ルームシェア、宗教的コミュニティ、AIとの共存など、血縁に依存しない共同体があります。こうした共同体では、精神的・経済的な支え合いの形も多様化しています。 - 子どもの位置づけと育児の変化

かつて子どもは労働力として扱われていましたが、現代では子どもの権利が重視されるようになりました。その一方で、親による管理と子どもの自由のバランスが問われる時代となっています。

今後、家族のあり方はさらに多様化し、変化し続けていくことでしょう。「家族とは何か」という問いを持ち続け、それぞれの価値観に合った選択が尊重される社会の実現のために、まずは自分の中にある「正しい家族像」の固定観念を見直していきたいと感じました。

記録:ダンシロウ

参考文献:

「はじめての西洋ジェンダー史 家族史からグローバル・ヒストリーまで」

弓削尚子(ゆげ なおこ)著

第一章 古き良き大家族は幻想 ― 家族史

西洋のジェンダー史を各分野の歴史家たちの視点から学べる入門書です。ジェンダーが歴史的にどのように構築されてきたのかを理解することで、ジェンダーの脱構築を考える手がかりとなる一冊です。