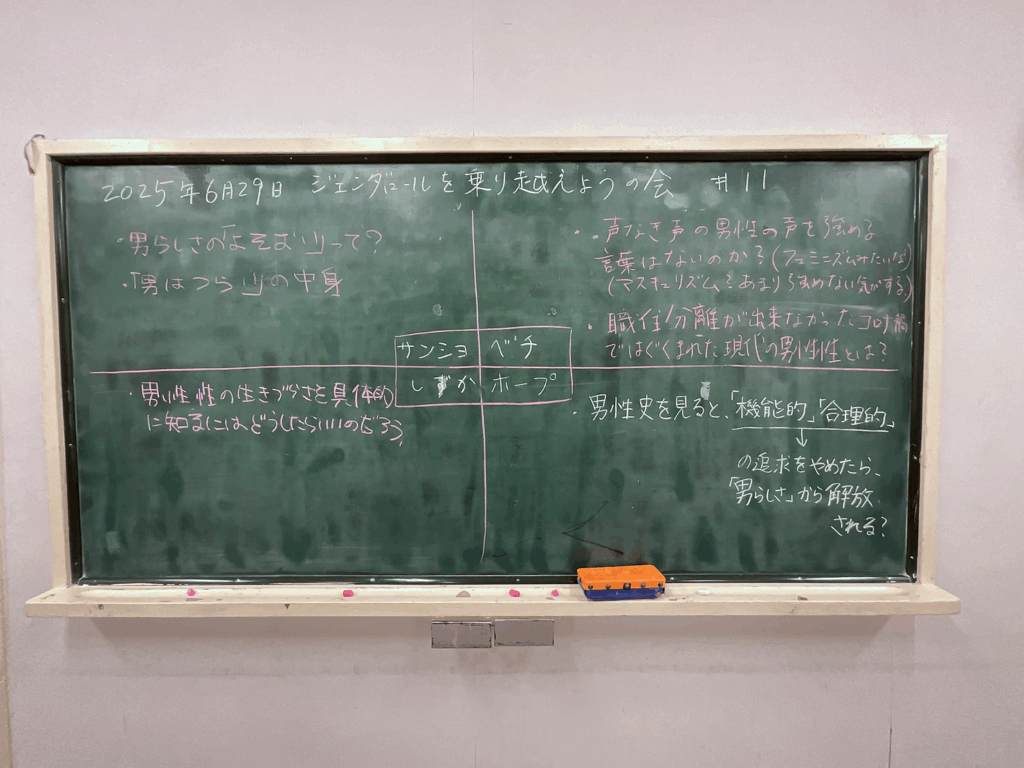

第十一回

2025年6月29日 日曜日

参加者:4名

ジェンダーロールを乗り越えようの会

「男らしさの可動域」

第十一回となる今回のジェンダーロール勉強会では、弓削尚子著『はじめての西洋ジェンダー史──家族史からグローバル・ヒストリーまで』の第五章 「男はみな強いのか」 ― 男性史を読み意見交換を行いました。

「男らしさ」というテーマをもとに、国や時代、そして文化によって変化してきた男性像について語り合いました。社会が求める「男らしさ」の枠から外れた男性たちの姿は、見えないまま歴史からこぼれ落ちてきたのかもしれません。

男らしさと権力構造

「亭主関白とジェントルマン」

たとえば、日本の男らしさについて話し合う中では、「亭主関白」「日本男児」「九州男児」などの言葉が挙がり、威厳をまとった男性像が想起されました。妻から「お風呂にしますか?ご飯にしますか?」と立てられる亭主像は、ある意味で家父長的ですが、一方で、イギリスの「ジェントルマン」との比較も話題に上がりました。ジェントルマンには一見、優しさや配慮が感じられるものの、どちらも女性を私物化している構造は変わらないのではないか、という指摘もありました。

「権力表現と男らしさ」

また、男らしさの定義は、国家や宗教が権力を強化するために形づくられてきたのではないかという議論もありました。たとえば、声変わりを防ぐために少年を去勢していた「カストラート」の存在。女性が神聖な儀式に参列できなかった時代、天使の声を持つ彼らが讃美歌を歌っていたという事実は、国家が身体そのものに介入しうるという権力の象徴でもありました。

また、かつての男性ファッションには、レースやネックレスといった装飾性が権力を見せるために取り入れられていました。現代ではレースを好む女性もいれば、そうでない女性もいるように、当時の男性にも、同じように「らしさ」に幅があったのだろうかという疑問が共有されました。

男らしさと線引き

議論はやがて、男らしさをめぐる線引きへと展開しました。

たとえば、かつて当然とされていたカストラートの慣習も、やがて倫理的に問題とされ禁止されていきます。このように、何が正しいか、何が許されるかといった基準もまた、時代によって変化してきたのです。

同様に、かつて人気を博した昭和のテレビ番組が、現代では女性蔑視的であると批判されるようになったように、流行していたものが時代とともに見直される例もあがりました。社会の線引きが動くことで、これまで見えなかった問題が浮き彫りになってきているのではないかという意見もありました。

ある参加者は、自分の息子が「やまとんちゅとのあいのこだな」と言われたことで、初めて沖縄と本土の間にある線引きに気づいたと語りました。こうした経験は、男か女か、普通か異質かといった、私たちの無意識の線引きを見直すきっかけになります。その線を捉え直すことが、男らしさを問い直す手がかりにもなるのではないかという視点が共有されました。

男らしさをほどく言葉とイメージ

それでは、男らしさに違和感を持ちながら生きる人たちの声を、どうすればすくい上げていくことができるのでしょうか。話し合いでは、「社会が押しつける男性像に疑問を持つ人たちが、自らの経験やイメージを発信することで、新たな男性像の可能性が拓けるのではないか」という意見が出されました。

「男の生きづらさ解消のために」

男らしさとされる性表現の幅が、実は非常に狭いのではないかという指摘がありました。 たとえば、女性の容姿に対する発言はタブー視されがちですが、男性には「もっと鍛えたほうがいい」「痩せたほうがいい」といった言葉が平気で投げかけられる現実があります。

これは、男らしさの枠から外れた部分が批判の対象になりやすく、許容される範囲が狭いためだという意見もありました。 そのため、男らしさの可動域を広げることが、男性の生きづらさを和らげる鍵になるのではないかと話されました。

また、女性の権利を訴えてきた社会学者──田嶋陽子、上野千鶴子、平塚らいてうなどの名前はよく知られている一方で、男性の生きづらさを語る研究者が知られていないことへの疑問も出されました。「声をあげても、それが生きやすさに直結しない」「むしろ損になると感じてしまう空気があるのではないか」という懸念も共有されました。

男らしさの多様性を受け入れるために、多様性への理解を示すことが必ずしも多様性の尊重にはつながらないという課題も話し合われました。たとえば、セクシュアルマイノリティへの理解を示そうとするあまり、当事者の同意なく性自認や性的指向を他人に伝えてしまうアウティングの事例が挙げられました。マイノリティを尊重する教育が進んでいる若い世代では問題視されにくいことでも、世代間の理解に差がある場合には、こうしたアウティングが無自覚に行われやすく、より慎重な配慮が求められるのではないか、という意見も出されました。

「フェミニズムに変わる言葉」

こうした声を通して、男らしさは生物学的な必然ではなく、社会的につくられたイメージに過ぎないという前提に立つことで、もっと自由で多様な男性像を描き出すことができるのではないか、という視点も浮かび上がってきました。

加えて、「フェミニズム」に代わる言葉の必要性についても議論されました。フェミニズムは女性の声を社会に届けるための有効な言葉であった一方で、「フェミ=うるさい」「面倒くさい」というネガティブなイメージを持たれやすいことで、フェミニストだと公言しにくいという意見もでました。

また、男性でフェミニズムという立場を表明することにも壁があるという指摘もありました。男性の生きづらさを言語化するための言葉として「マスキュリズム」や「マスキュリニスト」という表現もあるものの、社会的に十分に浸透しているとは言えません。今後、男性の声をすくい上げていくためには、より適切な新しい言葉や語りの枠組みが必要なのではないかという問いが残されました。

「ヒーローと多様な男性像」

最後に、テレビや映画の中のヒーロー像についての話も交わされました。 昭和の「水戸黄門」や「男はつらいよ」といった作品に描かれる男性像から、「ドラゴンボール」「ワンピース」「スパイダーマン」など現代のヒーローまで、時代によって男らしさのモデルが変化してきたことが確認されました。

近年では、ひとりで戦う孤高のヒーローではなく、多様な仲間たちと協力しあうチーム型の描写が増え、プリンセスの物語も王子様と結婚して終わるのではなく、「アナと雪の女王」のように姉妹の絆が描かれるようになっています。こうした変化は、これからの男性像の多様化にもつながっていく可能性があることが語られました。

記録:ダンシロウ

参考文献:

「はじめての西洋ジェンダー史 家族史からグローバル・ヒストリーまで」

弓削尚子(ゆげ なおこ)著

第五章「男はみな強いのか ― 男性史」

西洋のジェンダー史を各分野の歴史家たちの視点から学べる入門書。ジェンダーが歴史的にどのように構築されてきたのかを理解することで、ジェンダーの脱構築を考える手がかりとなる一冊です。