第十二回

2025年7月20日 日曜日

Participants: 3

Overcoming Gender Roles

「軍事史とジェンダー」

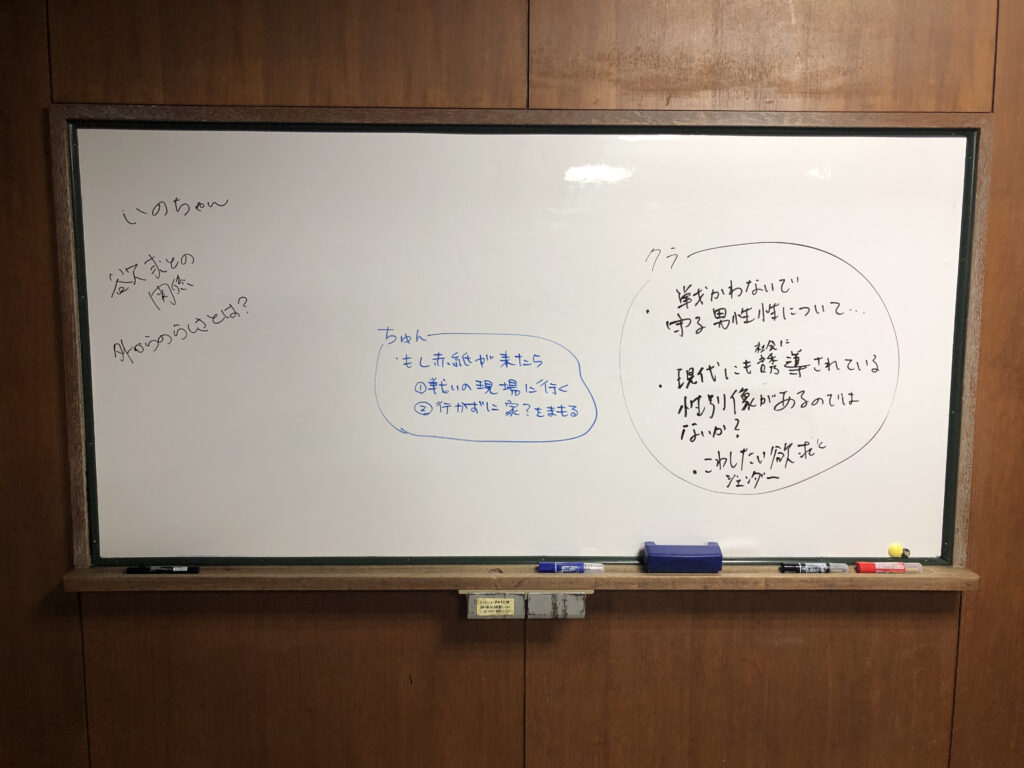

第十二回となる今回のジェンダーロール勉強会では、弓削尚子著『はじめての西洋ジェンダー史──家族史からグローバル・ヒストリーまで』の第六章 「兵士であること」は「男であること」なのか ― 新しい軍事史を読みました。

戦争の中で求められる「らしさ」についての意見交換を行いました。

容姿と「らしさ」

容姿からくる「らしさ」に対して、どのように向き合うかという話題になりました。ある参加者は、「なよなよしている男の子」という印象をもたれることがあり、強いイメージを与えたいと考えて「武道」と大きく書かれたパーカーを着ていたそうです。身体の線を隠すことで、強く見せようとしていた経験が共有されました。

髪型についても、社会や職場から期待される形があることも共有され、それに従うかどうか、期待に対してどう振る舞うか、それぞれの意見をききました。男性で髪を伸ばすと「切ったら?」「結んで」といった声がかかり、伸ばすことは容易ではないという意見もありました。容姿や身長から、子ども時代の行事などでは前列の一番前に配置されることが多く「女の子で小さくてかわいい、攻撃されにくい」という印象を外見からの印象だけでもたれていたという参加者もいました。

それぞれ容姿に基づいて期待される「らしさ」に対し、従う場合もあれば、意図的に外したり、やり過ごしたりする選択肢があることが共有されました。

ビジネスに求められている戦士

「戦う」と聞くと、軍事のイメージが浮かびますが、ビジネスの現場でも戦争を題材にした本が、ビジネス戦略の教材として読まれているそうです。

戦い方にも種類がありますが、特にビジネスでは「攻めの戦略」が男性的と見なされ、男性にその能力を当然のように求める傾向があるのではないか、という意見も共有されました。

そこには、男性に期待されがちな戦う性のイメージが透けて見えてくるようでした。

議論の中では、「産む性」と「殺す性」という男女の性を現す極端な言葉の対比をきっかけに話し合われました。その中で、逆に「産む男性」とはどのような性質を指すのか、という問いも出ました。戦い方が男らしいとはなんなのか?戦い方が女らしいとはなんなのか?という問いから、強引で迫力のある戦い方を男らしいと感じるのか、守るために戦う姿勢は男らしくないのかについて皆で意見を出し合いました。

結局のところ、戦うことの適性やスタイルは性別で決まるものではなさそうです。攻めの戦い方が似合う女性もいれば、守りのために尽くすことが性に合う男性もいます。

「戦う性」「産む性」という言葉が示す役割は、本来もっと自由に、適材適所で決められてよいのではないかと話し合われました。

女性と兵士——殺す性と産む性

現代の戦争は、必ずしも肉体的な筋力を必要としない遠距離操による戦闘があり、「今は戦うために腕力はいらない場面も多い」との指摘が参加者からありました。たとえば、ドローンを操縦する兵士や、サイバー戦を担う部隊。技術の進化とともに、戦い方は大きく変化しています。

しかし、それでも「戦う性=男性」「産む性=女性」という大まかな性別イメージはビジネスの現場においてもまだ残っているようです。戦時下では、男性は兵士になることが当然とされ、女性は産む性として戦場から遠ざけられていた歴史がありますが、ロシアのウクライナ侵攻では女性兵士が多く部隊を構成しているというドキュメンタリーを見たという参加者もいました。

東京都内で現在開催中の《戦争と衣服》という展覧会では、軍服の肩章を模したドレスなど、軍事デザインが女性の装いに組み込まれた例が展示されていました。そこには、戦うことを許されなかった女性たちが、装うことを通じて“軍の美学”をまとっていた様子が伝わってきます。

ディスカッションの中では、「苛立ちによって物を壊す衝動」についても議論が広がり、家庭内殺人事件で男性が加害者になることが多いという事例を踏まえながらも、怒りや破壊衝動を性別で単純に切り分けることができるのかについても話されました。

戦争動員におけるジェンダー操作

兵隊は自然に集まるわけではありませんでした。歴史的に見ても、国家は戦時においてさまざまな社会的戦略を用いて、一般市民、特に男性が入隊を誇りと感じられるよう誘導してきました。

18世紀初頭には、軍隊は社会の落ちこぼれの集まりと見なされることもあり、そこには理想的な男性性はまだ重ねられていませんでした。そうした軍隊の低い社会的評価を変える必要性がある中で、戦時体制の進展とともに、男らしさと軍人像が結びつき、国家によって戦略的に強調・形成されていったというプロセスを学びました。

軍人を英雄視したり、軍隊の内部では強く、忠実で、沈黙を守るような男性を理想とした男性規範を育てる文化が形成されました。この手法は国によって異なり、たとえばドイツではヒトラーが魅力的な軍服のデザインを通じて入隊のイメージを高め、イギリスでは軍役を拒否した男性に「白い羽」を渡すなどの社会的羞恥を利用して、兵役を促進する圧力が加えられていたようです。

Notes: Danshiro

References:

"A Beginner’s Guide to Western Gender History"

Written by Naoko Yuge

第六章「兵士であること」は「男であること」なのか ― 新しい軍事史

This book is a valuable introduction to how gender has been constructed across Western history, offering insight into how these ideas can be deconstructed and reimagined today.

Past posts

- 植民地支配とジェンダー

- 軍事史とジェンダー

- Expanding the Range of Masculinity

- Body Image Through the Lens of Body History

- How History Shaped Our Ideas of Gender

- Gender Representation from the Perspective of Women’s History

- Exploring the Family of the Future through Family History

- Body, Feminism, and Porn

- Nation and Gender

- Choices in Labor, Sex Education, and Gender

- On Postmodern Families and Gender

- On Diversifying Families and Children's Rights

- Gender Roles in Parenting